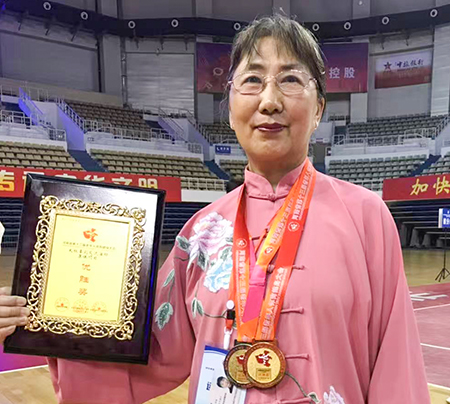

戏曲与武术,一柔一刚,一唱一打,本是风马牛不相及的两门艺术,却在刘艳芳的生命中交汇成独特的风景。从豫剧舞台上的水袖翩跹到武术赛场上的拳风剑影,她以半生时光完成了从戏曲演员到太极拳师的华丽蜕变。作为中国武术六段高手、社会体育一级指导员,她在2010至2019年间征战50余场国家级、省市级赛事,斩获荣誉无数,更以“武者仁心”推动汝州武术文化的传承。在全民健身日到来前夕,笔者走近这位七旬老人,聆听她背后的故事。

刘艳芳

崭露头角

刘艳芳,1951年3月生,中共党员,中大街十字街人。幼年时就喜欢文艺,因家住临汝县豫剧团附近,她总爱踮着脚看演员们压腿、翻跟头,听胡琴声。在这样的艺术氛围中,她耳目濡染地对戏曲产生浓厚兴趣。1963年,12岁的她以一段《劈山救母》中沉香的唱腔叩开剧团大门,经过为期三个月的剧团戏曲班学习,为刘艳芳以后的戏曲之路奠定了坚实基础。在结业汇报演出时,她和其他学员在十字街剧院,演出了折子戏《五女夸夫》,20分钟的精彩演出,得到了剧团领导们的充分肯定。她参演了传统戏《三哭殿》《红桃山》及现代戏《一家人》《好媳妇》《朝阳沟》《社长女儿》《苗山颂》等剧目。“那时候练功,冬天绑着沙袋跑圆场,夏天裹棉袄练刀马旦。”回忆剧团曾经的岁月,她的眼中闪耀着坚毅的光芒。戏曲的程式化动作与武术的强劲之力悄然在她身体里埋下伏笔。1969年离团后,她辗转多个单位,却始终未放下对舞台的眷恋,直至2001年从客运公司退休。

与武结缘

1997年,我市交通系统组织太极拳学习班,46岁的刘艳芳抱着活动筋骨的心思报名,却意外发现戏曲功底与武术的相通之处。“云手、亮相、马步,戏曲的‘精气神’和太极拳的‘意、气、形’竟一脉相承。”师从李昭学习杨氏太极拳剑时,她将戏曲身段融入拳法,一招“白鹤亮翅”既有太极的沉稳,又带梨园的飘逸。

刘艳芳每天早上按时参加训练,三个月后,她跟老师李昭系统地学习了杨氏24式、杨氏48式、杨氏32剑等套路。也可能因为当年剧团工作时的扎实基本功,她学起太极拳来得心应手。经过多年的努力,2003年,52岁的刘艳芳首次参加温县太极拳比赛。赛场上的她剑如游龙,拳似行云,以一套融合戏曲韵味的陈氏太极征服评委,一举夺得拳、剑双冠。“领奖时手都在抖,没想到这辈子还能站上太极拳的舞台。”这场胜利成为她武术生涯的转折点,此后她以“高龄武者”之姿活跃赛场,屡次在省级赛事中摘金夺银。2012年至2019年间,她作为汝州市代表队成员连续七年参加全国武术之乡比赛,每次参赛都载誉而归,为家乡体育事业增添了光彩。

武者仁心

2017年后,刘艳芳成功实现从专业选手到太极拳推广者的转型。作为国家级社会体育指导员,她坚持每日清晨在煤山公园开展义务教学活动。其创办的“喜洋洋”健身队屡创佳绩,连续多年在全市群众体育赛事中荣获团体一等奖。在推广普及方面,她先后深入郏县黄道中学、郏县武术协会、汝州市教师进修学校、逸夫小学等10余家单位开展太极拳公益培训,累计培养学员300余人次。

采访结束时,刘艳芳在洒满夕阳的庭院中挽了个剑花,来个漂亮的起势。剑锋流转间,一束寒光勾勒的弧线与记忆中舞台上的红缨枪遥相呼应。当被问及她数十年如一日的坚持动力时,刘艳芳挽剑收势道:“戏曲行当常说‘台上一分钟,台下十年功’,这道理放在武术上也一样。人生如戏,贵在坚持;人生似拳,妙在方圆。”这位自梨园转身的武者终以拳剑为笔,在时光里写就了自己的传奇。

马俊杰