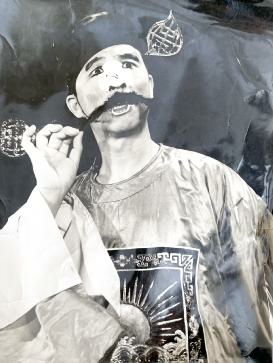

豫剧演员尹宏志

豫剧是我国五大剧种之一,河南剧种之首。豫剧起源于明朝中后期,至今已有400多年历史,是在河南盛行的时尚小令、民歌、小调的基础上吸取北曲弦索、秦腔、蒲州梆子等艺术发展起来的。豫剧主要有豫西调、祥符调、豫东调、沙河调四种,以高亢激越、古朴醇厚、委婉明丽而著称。祥符调发源于封丘,是豫剧的母调,豫西调(西府调)盛行于豫西洛阳一带,声音低沉、吐字清晰,生、旦、净、丑用真嗓,适合演悲剧。豫东调发源于商丘,咬字较重,定弦较高,女生多用花腔,具有欢快、俏丽的特点。沙河调(本地梆)活泼婉转,激昂嘹亮。而位于河南中西部的汝州豫剧则属于豫西调的范畴。

汝州豫剧初兴

据可考时间,汝州最早出现的靠调戏戏班(豫西调)是清光绪年间。当时由庙下街开明绅士王厚老(王三重)、王超五(王合俊)出面,由庙下镇(霍庄、段庄、王庄)出钱,从本县和汝阳、登封、伊川等地招来较有名声的本地演员王保才、朱银生、夏小聚等人,组成“庙下镇及南三村咸庆班”。这个戏班经常上演的剧目达400多个,行当齐全,能文能武,活动区域主要在本县,有时也到邻县演出。1946年因失去主演玻璃翠之后日渐衰落,1947年因没人供给而散伙。

通山窑的诞生

临汝县豫剧团的前身是“临汝南北通山窑太乙班”。提起“临汝南北通山窑太乙班”,就要从郎占选说起。1920年,临汝大峪棉花窑村的郎占选是位有名的窑主、煤师,经他指点,打煤窑往往不落空,故有“活老君”之称。从南山到北山,大小煤窑少不得要和他打交道。他和贴身助手李三元在大峪成立了一个梆子戏科班。凭着郎占选在各矿的人脉关系,南起梨园北至登封境内,各个煤矿都成了“戏主”。煤窑上年年又要为老君爷唱神戏,自然也乐于有个戏班。戏班取名为“临汝南北山通山窑太乙班”,简称“临汝通山窑”,成为临汝民间专业演出团体。

临汝地处豫西,梆子戏中的豫西调———靠山吼、靠调戏才是地道的本地梆子,称为“本地班”。而“通山窑”唱的却是南阳调,本地称它为“下路调”。早期有男旦演员德娃、软叶,大脸马玉海,须生鲁天才。后来范玉红率领的“卫调戏”巡回到临汝,散班后,范玉红进“通山窑”搭班。范玉红武功扎实,为戏班排演了一些武戏,为一般梆子戏所不及,故“通山窑”到南阳一带被称为“上汝州武梆子”。

1944年夏,神垕“一把泥”戏班武生刘九、武红脸临汝南刘庄的赵长法和祥符调著名坤伶李珍荣,经刘连增介绍,来临汝“通山窑”戏班搭班。该戏班阵容强大,行当齐全,名角荟萃,个个演技高超,享有声誉,是汝州豫剧兴盛时期的骨干演员。

随着“通山窑太乙班”名声鹊起,1950年前后,李小才、刘喜太、王平川等众多名角慕名到该戏班搭班。1950年,吴银船到临汝“通山窑太乙班”演戏。次年,为配合抗美援朝运动,排演了现代豫剧《一个志愿军的未婚妻》,深受观众欢迎。

临汝县豫剧团的成立

1955年8月,根据上级指示精神,王德福受组织委托,对民间专业演出团体———通山窑太乙班进行登记接收,改建为临汝县人民剧团。次年初,更名为临汝县豫剧团,并建立党、团、工会及团委会组织,建立演员队、乐队、舞美队,开展剧团各项工作。1956年3月12日,由赵官印、崔庚申负责招收临汝县第一批豫剧团18名学员,封闭式训练三个月,后成为县豫剧团的骨干力量。1960年3月,抽调曲剧团王守斌,豫剧团阎竹荣、赵新青负责开办了临汝县第一期戏校,招收崔占、王青贵、尹宏志、魏中信、常秀兰等男女学生40余名。开有文化、业务理论、基本功训练、唱腔音乐等课程,学习年余结业,大部分分配到临汝县曲剧团和豫剧团。

1961年11月,临汝县豫剧团以传统戏《寇准罢宴》参加洛阳地区青年演员调演。1962年,李小才参加河南省豫剧名老艺人汇演获得好评,录制了唱腔资料,被誉为豫西流派名老艺人。

豫剧演员王凤霞

豫剧团的更迭

1966年9月,在“文化大革命”中,红卫兵破“四旧”,两个剧团的古装戏戏装被烧毁。次年4月,临汝县抓革命促生产第一指挥部作出决定,砍掉豫剧团,整顿曲剧团,解散文艺宣传队。整顿后的团体由32人组成,定名为临汝县文工团,排演曲剧《白毛女》《红松店》和豫剧《海港》。同年7月,县豫剧团部分人员自京访归来后,解散临汝县文工团,恢复豫、曲两团建制。1968年12月,临汝县革委会下达《关于教师、剧团演员、城镇居民、知识青年下放农村若干问题的暂行办法(草案)》,全县城镇居民5000多人、知识青年1200多人下放农村安家落户,县曲剧团、县豫剧团演职人员全部遣散返乡,接受贫下中农再教育。

1969年10月,在原曲剧团、豫剧团整顿的基础上,再次成立临汝县文工团,全团60余人,排演了曲剧《智取威虎山》、豫剧《沙家浜》等革命样板戏。1970年2月,临汝县文工团全体人员驻伊川县白沙王庄村,参加焦枝铁路建设工程,编演了《大战黑石岭》《月下练红心》,话剧《砸道渣》,群口快板《赞英雄》等节目,并冠以“临汝县民兵团毛泽东思想文艺宣传队”之名,赴洛阳参加师部汇演。

1973年10月,文工团改为曲剧团,兼演豫剧。1979年3月,原豫剧团演员脱离曲剧团恢复豫剧团。同年春,在文化馆内招收曲艺人员12名,负责人吴廷瑞,辅导老师王遂、耿运江、孙新。1979年3月结束,保留9人合并到县豫剧团。随着改革开放的不断深化,剧团被推向市场化,同时,受到电影、录像、歌舞等多元化因素的影响,1984年11月,全国进行艺术表演团体体制改革,县级只能保留一个剧团,当时县里决定保留临汝县曲剧团,豫剧团因效益不景气被撤销。

职业半职业剧团兴起

20世纪80年代初,随着党的文艺政策有所调整,梨园豫剧团、朝川矿务局文工团、寄料乡豫剧团、王寨乡袁庄豫剧团、杨楼乡石台豫剧团、临汝镇东营豫剧团、临汝镇百花豫剧团、焦村乡邢村豫剧团、临汝镇临西豫剧团、汝州市卢沟豫剧团、汝州市焦村村豫剧团、汝州市梨园情豫剧团、汝州市梨园情豫剧团、汝州市青年豫剧团、汝州市王寨乡冶墙豫剧团、汝州市纸坊镇留王店豫剧团、汝州市纸坊镇苏楼豫剧团、汝州市纸坊镇文化中心豫剧团等,一大批职业半职业民营剧团应运而生。这些剧团在当时可谓红遍汝州方圆。但随着科技时代的发展,人们文化生活受到多元化形式的冲击,剧团终因效益不佳,先后停演,自动解散。

业余剧团百花齐放

近年来,随着人民群众对戏曲文化的迫切需求,业余豫剧团如雨后春笋、遍地开花。在我市相继涌现出卢刚豫剧团、梨园新区豫剧团、杨楼镇文化合作社汝西豫剧团、城北社区艺术中心、汝州市人口学会艺术团、桃红文化传播有限公司等豫剧演出团队。这些演出团体,克服困难,不等不靠,自筹资金,为繁荣传承我市戏曲文化事业做着积极的贡献。现如今,在汝州无论是城区、乡村还是广场、游园,都能听到那清脆悦耳的“梆子腔”。