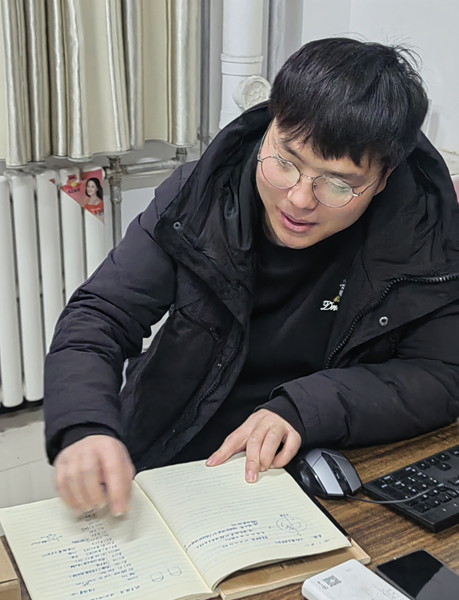

正在备课的杨石举

清晨6点,天光微亮,汝州技师学院的校园里已响起匆匆脚步声。教师杨石举裹着洗得泛白的深蓝色工装外套,拎着旧帆布包快步走向实训楼。包里除了教案和工具,还塞着两个冷硬的馒头———那是他出门前从蒸锅里随手抓的早餐。来不及去早餐店排队,他便趁着课间十分钟在实训室的一角,就着路边随手买的零食匆匆啃上几口,转身又扎进实训车间指导学生调试设备。

“时间省给学生,技术不能省。”杨石举的办公桌抽屉里常年放着一摞承载记忆的工整簿册,每一页都密密麻麻记录着学生的操作难点和解决方案。有学生发现,他的午休时间总被切割成碎片:一边盯着电脑修改课件,一边用买泡面送的电煮锅煮着清水挂面,再撕开一袋泡面调料撒进去,便是“一餐”。同事劝他去校外餐馆改善伙食,他却摆摆手:“校区偏,出去一趟耽误事儿,学生下午实训的模块还没调完。”旁人不知道的是,他的口袋里总揣着几颗水果糖,那是他奖励学生突破技术瓶颈的“秘密武器”———自己却从未舍得尝过一颗。

“设备会旧,但知识永远鲜活”。在零代码数智搭建课堂上,杨石举的红色的获奖证书随手放在办公桌上,刚整理的文件却压在上面。他将自己花钱配置的电脑带到学校改装成教具,将晦涩的编程逻辑化成跳动在显示器上的图形;他把前延的AI智能程序搬进老旧的实训室,带着学生在个人电脑上反复练习,笑称“条件越难,练出的手上功夫越扎实”,学生也不负众望在当年的比赛中拿下金牌。

“老师吃的是苦,学生尝的是甜”。傍晚的夕阳透过窗棂洒进教室时,总能看到一群学生围着杨石举追问技术细节。他掏出以前工作时记录的笔记,里面存着十几年积累的案例库,像掏家底似地倾囊相授。学生们议论说:“杨老师桌上的泡面箱子,比图书馆的技术书堆得还高。”

杨石举,这位把清苦嚼出甘味的教师,正伏身创作着新的篇章,书卷的夹层里藏着汝州技师学院的脊梁,更藏着千万个孩子用技术改变命运的微光。 李浩然 丁寒杰