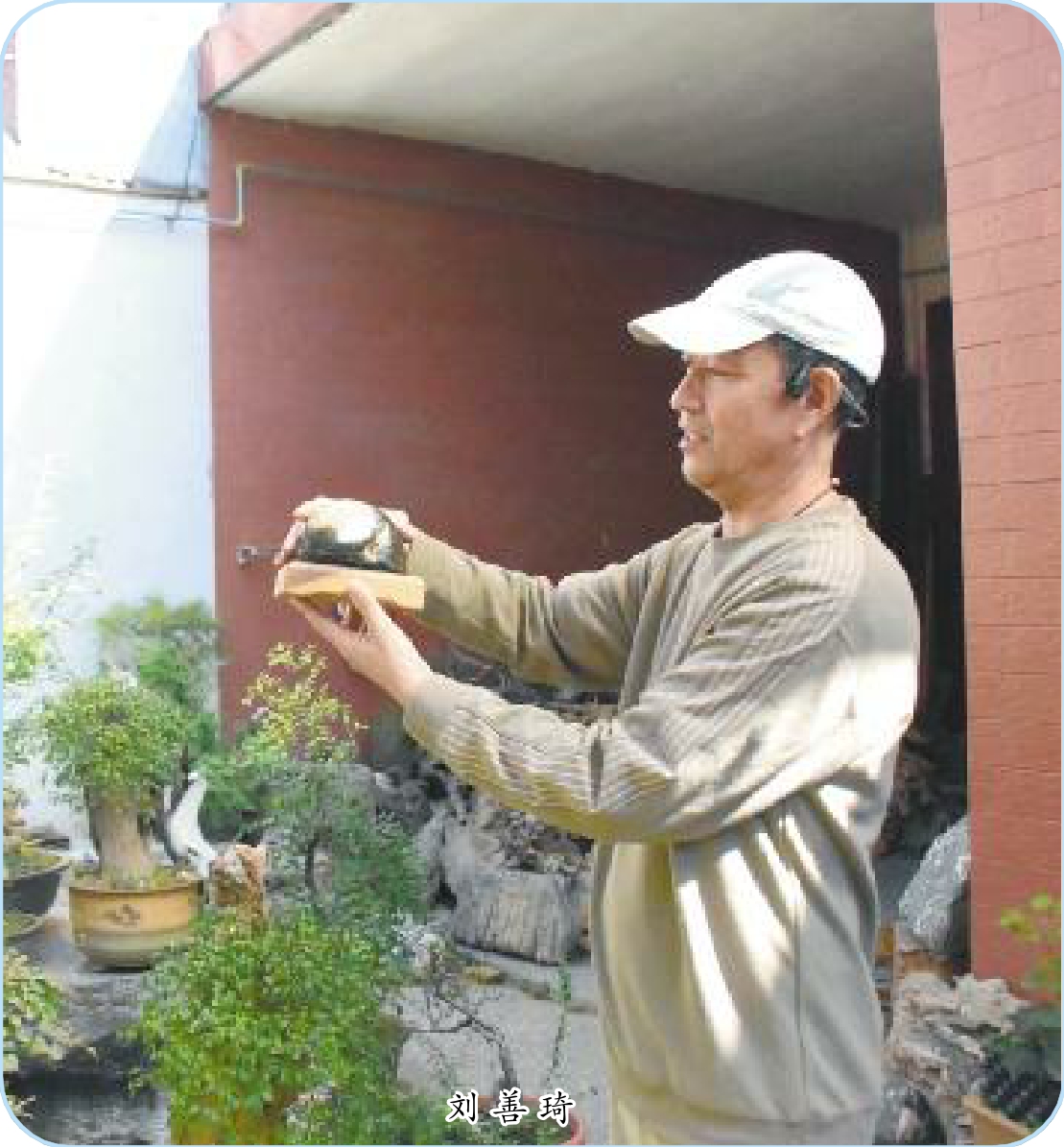

“最近,我利用家里现有的崖柏,创作打磨几个底座,为汝石作品配座……”2月12日,忙碌中的刘善琦介绍说,春节期间,他在家中足不出户为部分汝石配座的同时,还为3月份参加焦作市的崖柏根艺展做准备。

新年伊始,对刘善琦来说,也有了新的奋斗目标。“前两天,焦作的一位朋友来与我交流根艺奇石,我收获颇多,对根艺和汝石的创作结合有了新的认知,也更加坚定了我用崖柏根艺与汝石完美搭配的创作目标。”刘善琦说。

田园有真意,欲辨已忘言。在刘善琦的家里,他建造着属于自己的“世外桃源”,这片“世外桃源”便是根艺。对于根艺,刘善琦有着切身的感受,他说,“刚接触根艺时,只是欣赏美,随着越玩越深入,越玩越着迷,只要看到任何植物的根,都会向要发掘其独特之处,并结合传统工艺,随心性和见识,把根艺做到极致。”

走进刘善琦的家里,只见大自然的气息扑面而来,纵观整个客厅,每一个角落都被各种各样的根艺与奇石装饰着。“你看,这是我把崖柏与汝石创意结合的作品———‘一蓑烟雨任平生’,这是作品———‘春去花还在,人来鸟不惊’……”刘善琦介绍说。看着一组又一组别出心栽的作品,让人无不称赞。

作品“崖柏根艺”

“20世纪80年代,我在市文化馆翻阅一本花木盆景杂志后,对盆景的兴趣油然而发。自学种植盆景,对于没有种活的树木不舍得丢掉,便摸索着把树根加工成根雕作品。通过不断学习,了解了更多的根艺知识,对根艺的追求也从未停止。”谈起收藏根艺的由来,刘善琦说。

根艺创作贵在发现,这需要发现者具备对根材形象特殊的敏感性和眼光的独到性。对根材选用、取舍都离不开根材本身的自然天趣之美,创作时因材施艺,在天然材质上的提炼与发挥,保留自然美。这些时刻考验着刘善琦的根艺功底,也是他善于走出家门交流学习的源源动力。

为了寻觅更多精品,“翻山越岭”是刘善琦闲暇时间的标配,背上背包,拿上工具,开启一场说走就走的“寻根寻石”之游。

作品“春去花还在,人来鸟不惊”

“2003年,我对根艺认知跟刚开始做的时候又不一样了,此时的我,也对汝石有了更浓厚的兴趣。如何把根艺和汝石结合,创作出独一无二的作品,对我来说,是一种人生的追求。”刘善琦说,“创作需要对根艺和汝石的灵性和悟性的理解,它不是简单的以摆放搭配鉴定一个作品的好坏,而是给人整体的协调和谐的感觉,呈现一种自然美感。”

奇根和奇石是大自然的杰作,它们各自具有独特的美感和价值。在别人看来是极为平常的自然物象,但在刘善琦眼里,它们是至宝。“根艺+汝石,以小见大,它们是自然的缩影。它们最吸引我的地方是在创作上和制作上,我可以有更多发挥想象的空间,通过读根、读石,从中找到好的切入点,完美呈现。”刘善琦说。

作品“汝石———月上柳梢头”

通过学习交流,刘善琦对根艺和汝石的认识更加深刻,2014年,他带着收藏的崖柏根艺和汝石参加河南省首届文博会,一经展出,吸引了众多游客,对其作品啧啧称奇。同时在交流中,他也结识了很多志同道合的藏友。

奇根+奇石作品不仅要具有美感,还要具有一定的文化内涵。如何起个好名字,也是刘善琦孜孜不断学习的动力。他翻阅自然、文化、历史等书籍,挖掘奇根和奇石的内在价值,将其融入作品中,使作品具有更深刻的文化内涵,展现出人与自然和谐共生的美好景象。

作品“相看两不厌”

无论根艺还是奇石,它们本身富有天然艺术的妙趣,把汝石与根艺相结合的作品均是孤品,如何做到天衣无缝的结合,这也是刘善琦不断探索它魅力的所在。

30多年来,不管是崖柏根艺还是汝石,刘善琦从最初的喜爱到收藏再到钻研,这其中的乐趣不言而喻,但在他心中一直坚信并秉持:“劳动最光荣,劳动创造美!”正是在这种信念指引着他做任何事情,都要脚踏实地,走出属于自己的路。

谈及新一年计划,刘善琦说道:“我想通过不断探索和实践,创作出更多具有美感和价值的奇根+奇石作品,让更多的人了解和欣赏这种独特的艺术形式。同时通过参加展览、文化交流等方式,将根艺+汝石作品传播得更远。”

宋盼盼