汝州,历史悠久、文化厚重,承载着1400多年历史沉淀,孕育出了众多杰出的人物,他们如璀璨星辰,在历史的长河中闪耀着独特的光芒。汝州历史上名人众多,不仅有广成子、严光、姚崇、孙何等贤人名臣,更有本土诗人刘希夷、宋之问、张政等,在中国古代诗歌史上享有盛名。

除了历史人物,近现代史上汝州文人众多,他们在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。今天让我们走近三位现代汝州籍文化名人黎辛、林蓝、李凤行,领略他们独特的风采和卓越的成就。

他们是汝州的骄傲,在新时代的征程中,我们应当传承和发扬他们的优秀品质,为汝州的发展贡献自己的力量,让汝州这座古老的城市焕发出更加绚烂的光彩。———编者

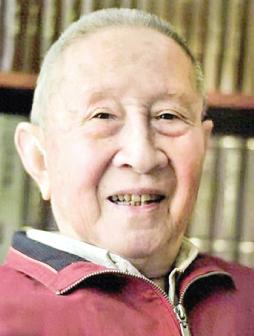

黎辛

20世纪50年代至80年代,在我国小学语文课本中,有一篇课文叫作《西瓜弟兄》,记叙的故事是:有弟兄两个都是种西瓜的,老大的瓜长熟了,却被路过的国民党军队抢着吃,落得满地狼藉;后来,老二的瓜地又有军队路过,老二很担心,跑到地边去看着,却发现没有一个人去做“吃瓜士兵”,原来,这次路过的是解放军。老二再三相让,解放军始终没有一个人肯吃瓜。老二不禁发呆了。至今,笔者还记得文章末尾:“老二呆呆地站着,战士们还是肩并肩地向前走,前面看不见队伍的头,后面看不见队伍的尾。”

您知道吗?这篇曾入选小学语文课本、2009年又被选入新华社编辑出版的《百年百篇短通讯佳作》的通讯名篇,作者黎辛即是汝州人。

黎辛(1920.05—2021.07),原名郭有勇,笔名解清、沈联青等,汝州市临汝镇人,出生于行医的杏林世家。他自幼随父在开封上学。其父郭师武是一位热忱的爱国进步人士,十分同情和支持反日爱国学生运动。在其父影响下,黎辛从小就在心底埋下了抗日救国的种子。他在河南开封省立高中读书时,积极参加中国共产党领导的爱国学生运动,反对日本帝国主义对中国的野蛮侵略和腐败的国民党当局实行的不抵抗政策,当时只有16岁的他走上了抗日救亡的革命道路。

1936年秋,黎辛由民族抗日先锋队(民抗先)开封总队的邓拓介绍加入了民抗先,参与创办《战时学生》旬刊。1938年到武汉报考中国抗日军政大学,被录取后告别父母和家乡奔赴延安,进入抗大总校第四期学习,并由钱抵千、王平介绍加入中国共产党,同年从抗大毕业;1940年转入延安鲁迅艺术学院(简称鲁艺)文学系第三期学习,1941年毕业;同年在延安被分配到中国共产党创办的《解放日报》,任文艺副刊编辑。

在任文艺副刊编辑期间,黎辛参与编发了毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》(简称《讲话》)。他努力在工作中贯彻《讲话》精神,推出一大批植根于工农兵群众的作品,歌颂和再现共产党领导下的抗日民主政权,为陕甘宁边区人民生活带来的新气象。在他经手编发的解放区文艺作品中,《白毛女》《王贵与李香香》《吕梁英雄传》等作品后来被誉为解放区文艺的代表作。他向读者热情推荐这些作品,撰写了十余篇评论文章,还写了《西瓜弟兄》等通讯。

1948年,黎辛任新华社驻第二野战军(简称二野)随军记者,经历了二野主力千里挺进大别山和之后的作战行动。在参加渡江战役后,他被留在武汉做接收整顿旧政权报社的工作,1953年任《长江日报》副总编辑、中南局宣传部副处长、文化局副局长。1954年,黎辛因在延安时期发表较多的推荐新人新作评论文章,并在工作中宣传和落实毛泽东的《讲话》精神,被评为“党的知识分子”,1956年又被评为高级知识分子。

1955年年初,黎辛调中宣部工作,他与茅盾、丁玲等人发起并成立了中国作家协会。他作为中国作协创办人之一,兼任中国作协副秘书长。

1958年秋,黎辛被划定为右派后,挂名武汉市文化局局长,被下放到当地印刷厂排字车间做校对工作;1960年被摘掉右派帽子,后调到广东省作协联络部任联络委员会副主任。

这段长达20年的蹉跎岁月,丝毫没有改变黎辛对党的忠诚,他始终相信他会得到党组织的理解和洗清强加在他身上的冤屈。

1979年在党的十一届三中全会精神指导下,黎辛出任中宣部文艺局负责人,中国文联“恢复小组”成员、副秘书长,中国作协党组成员、外联部主任等职务,1982年任中国艺术研究院副院长。其间,黎辛和其他老同志一起,在党中央的领导下排除万难,使全国文联、中国作协运作走上正轨,为坚持贯彻文艺为人民服务、为社会主义的方向做出了较大的贡献。

1987年黎辛离休后仍笔耕不辍,先后发表关于延安新闻和文艺活动的回忆录《纪念延安新闻事业杰出领导人余光生》《亲历延安》等80万字,回忆博古的《博古39年辉煌与悲壮》(与朱鸿召合著)约20万字。尚有未发表的《黎辛文集》6卷、忆旧散文合集《走在延安的大道上》。

黎辛热心参加社会活动,广交朋友。他曾任延安文艺学会、中国社会主义文艺学会丁玲研究会顾问、毛泽东思想研究会副会长。2009年,全国毛泽东思想研究会在海拉尔举办年会,他不顾年迈体弱,旅途劳顿,前往参会,与会者皆为之感动。他在家中热情接待来访的学者,不厌其烦地为他们答疑解惑,倾尽所有为他们查阅资料。这些活动一直持续到百岁高龄至重病住院以后。他的回忆和叙述给很多的学者、研究学刊、媒体提供了珍贵的史料。

黎辛还十分关心故乡汝州的发展。他离休后,多次回故乡,为汝州的文艺事业和社会事业发展出谋献策。1986年,市文联创办了文艺期刊《风穴文艺》,黎辛在创刊号上题写道:“临汝县有几十万人口,有悠久的文化传统,《风穴文艺》只要扎根在临汝县广大人民群众中,发表具有地方色彩和时代精神的作品,为两个文明建设服务,群众就会喜闻乐见,也就能为繁荣具有中国特色的社会主义文艺事业做出贡献。谨赠《风穴文艺》。”同时,他还亲自联系到著名作家曹靖华、葛洛、林蓝、姚雪垠、李準等分别为《风穴文艺》题词并担任顾问。

1987年夏,他偕夫人黄懿芬(作家)与著名作家李建彤回到汝州,做文学创作辅导报告,并与家乡的文艺工作者共同集会纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表45周年。1992年5月,他应邀回乡参加《鲁慕迅乡情诗画展》。1997年夏,他应邀回乡参加汝州市作家协会首次作代会,会后与文艺界同仁游览了石人山。1998年夏,他偕夫人黄懿芬回乡参加温泉笔会。2005年,黎辛回到汝州,参加在温泉疗养院举行的全国毛泽东文艺思想研究会汝州年会。2011年,又应邀回汝州参加中国汝瓷文化节。他真是乡音未改,乡情难忘,其乐融融,情深意长啊!

2021年7月,在庆祝中国共产党成立100周年之际,黎辛以82年党龄接受“光荣在党50年”荣誉勋章。他欣然笑道:“我是老党员!”

2021年7月25日,黎辛在北京安详逝世,享年101岁。他生前嘱咐:“我走后,不搞遗体告别,不搞追悼会,不要给同志们添麻烦。”家人遵嘱,丧事从简。

黎辛主要著作有:《书与电影评介》(署名解清,中南新华书店1950年版)、《谈谈批评的方法》(署名解清,武汉通俗图书出版社1950年版)、《怎样写特写》(署名沈联清,中南人民文学艺术出版社1952年版)、《延安时期毛泽东的文艺理论与实践》(上中下三册,与靳绍彤合著,大众文艺出版社2006年版)、《亲历延安岁月》(陕西人民出版社2016年版),主编《延安文艺作品精编》丛书(4卷本,浙江文艺出版社1991年版)、《博古,39年辉煌与悲壮》(与朱鸿召合编,学林出版社2005年版)等。另有《黎辛文集》6卷,散文集《走在延安的大道上》,未及出版。

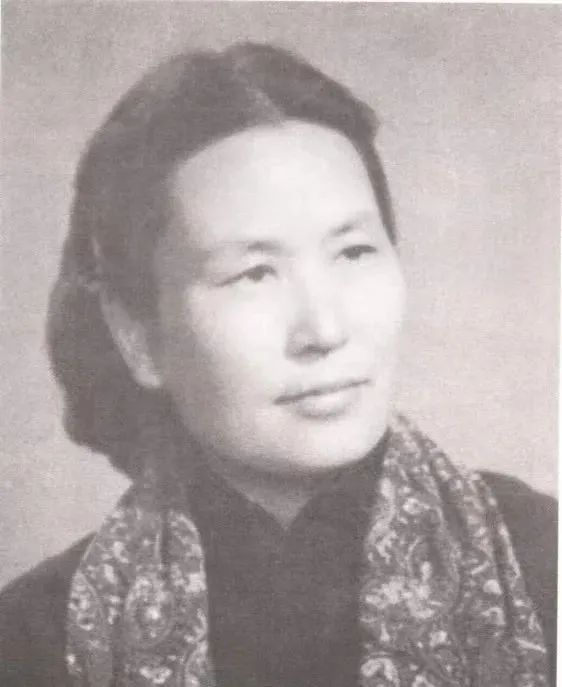

林蓝

让我们荡起双桨,

小船儿推开波浪,

海面上倒映着美丽的白塔,

四周环绕着绿树红墙……

这是一首优美动听的歌曲,也是一首传唱颇广的歌曲。它是新中国第一部儿童电影《祖国的花朵》中的主题歌。《祖国的花朵》是长春电影制片厂出品的新中国第一部校园儿童故事片,于1955年上映,荣获第二届全国少年儿童文艺创作评奖故事片一等奖。而这部影片的编剧,就是汝州籍女作家林蓝。

林蓝,乳名王嫦娥,又名王步涵,于1920年4月2日生于汝州城。林蓝的一生具有传奇色彩,她在开封省立第一女子中学读书期间,受到巴金、鲁迅和肖洛霍夫文学作品的影响而向往革命。1937年,日本侵占东北、华北,向中原挺进。时年,17岁的林蓝只身奔赴延安参加了革命

终于,林蓝扑进了延安的怀抱,并于次年(1938年)加入了中国共产党。她先后在陕北公学、抗日军政大学和鲁迅艺术学院文学系学习。宝塔山下的鲁迅艺术学院,是一个盛产文学家、艺术家、批评家的摇篮。林蓝走进了鲁艺,实现了梦寐以求的梦想。她是文学系出色的学生,被主讲文学批评理论的周扬先生称之为才女。

也是在鲁艺,林蓝和周立波先生产生了“师生恋”。周立波和周扬都是当时鲁艺最受欢迎的教员,周立波主讲外国名著选读,他翻译的《被开垦的处女地》成为他和林蓝之间感情的纽带。

1945年,林蓝随丈夫周立波到东北参加土改,做过《东北日报》的记者和《松江农民报》的编辑。在松花江畔的元茂屯,林蓝参加清算反霸斗争和土地改革运动,接触了广大农村的实际,了解了东北人民的苦难。这些火热的生活迸发了林蓝强烈的创作欲,系列短篇小说《冷字沟的斗争会》《桂屯的沉默》《红棉袄》《高三柱娶媳妇》等作品都是对当时生活忠实的记录。这些作品后来被收入短篇小说集《红棉袄》,其中《桂屯的沉默》的情节和结构让人联想起《暴风骤雨》中某些章节。根据周立波晚年回忆,他那篇选入中学课本的《分马》也是根据林蓝当时的笔记创作的。确切地说,松花江畔的元茂屯是林蓝创作的发源地,林蓝是周立波文学创作上最得力的助手和搭档。

新中国成立后,林蓝先后在中央文化部电影剧本创作所和北京电影制片厂任编辑,并加入了中国作家协会。

1953年,她创作的剧本《祖国的花朵》拍成电影,并荣获全国第二次少年儿童文艺创作一等奖。这部影片是新中国成立之后第一部儿童故事片,其轻快明朗的风格构筑了一个堪称现代的童话世界。由于这部电影的影响,“祖国的花朵”这一短语也进入了日常生活的词汇,传续至今。

1955年,林蓝出版了长篇小说《杨永丽和江林》,1958年她创作了电影剧本《赵小龙的故事》、美术剧本《宝衣》和《红军桥》,其中《红军桥》被上海美术电影制片厂拍成了电影。同年,她又将丈夫周立波的小说《暴风骤雨》改编成电影文学剧本。该剧本由北京电影制片厂摄制,由谢铁骊执导,于洋、高保成等主演,1961年上映。这部电影上映后,不仅在国内收到强烈反响,而且还走出了国门,参加了在捷克斯洛伐克举行的卡罗维·发利电影节,并且在前苏联、罗马尼亚、匈牙利、波兰等社会主义国家广泛放映,赢得好评,拷贝甚至卖到了非洲一些国家。

1979年周立波去世后,她着手编辑周立波的遗著。这是一个浩大的工程,她殚精竭虑,历时5年,于20世纪80年代初编辑出版了《周立波文集》5卷、《周立波选集》7卷以及《周立波小说选》《周立波鲁艺讲稿》《周立波三十年代文学评论集》等,为中国现代文学研究做出了永久性贡献。此后,林蓝仍然笔耕不辍,坚持创作。1980年,她在《电影创作》第7期发表了美术片剧本《神奇的谷种》。1981年11月,她在《人民文学》发表纪念周立波的长篇散文《战士与作家》。1984年5月,她在《电影创作》上发表儿童电影文学剧本《童年泪》。2002年12月25日林蓝病逝于北京。

林蓝虽然去世了,但她留下了不朽的作品,这些作品传承着她不朽的精神。

电影《祖国的花朵》《红军桥》《暴风骤雨》,至今仍然在中央电视台定期播放。可以说,这三部经过几十年时间检验的作品已近乎经典。综观林蓝的作品,不仅具有深受《在延安文艺座谈会上的讲话》影响的时代性特征,而且多年在农村的生活与体验,使她的作品具有凝重厚实的民间性,对百姓的生存观、民间伦理观具有细致入微的描写深度,同时她的作品注重地域性民间风土人情的描绘,作品中充满了具有不同地域特征的风俗画面、风景画面以及方言土语,许多作品在叙事上具有浓厚的民间故事的叙述模式,凸显出林蓝独特的文学风格。

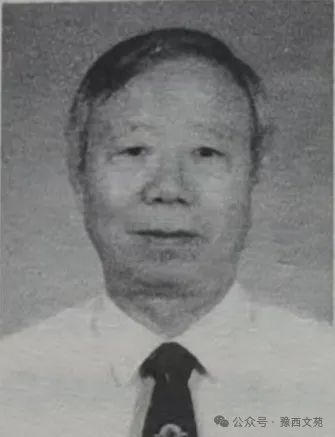

李凤行

20世纪60年代至90年代,在祖国的宝岛———美丽的台湾省,有一位河南省汝州籍的作家活跃在岛内文坛,不仅著作等身,其作品还连连获奖,受到社会好评。他,就是汝州籍军旅作家———李凤行。

李凤行,生于1926年,河南省汝州市寄料镇妻贤庄人。李凤行4岁时,和妹妹一起跟随母亲从宝丰县城回到位于汝州纸坊街的外婆家。他的舅舅们在县城地母庙街买三间房子给他们母子住,供应他们生活用度,安顿下来后,李凤行开始进入学堂读书。后来,他又辗转到县城西南的妻贤庄定居。

20世纪40年代,他在山西私立进山中学高中部毕业后,被征入国民党军队,开始其军旅生涯。新中国成立伊始,1950年春,中国人民解放军打响解放海南岛战役,他随溃败的驻岛国民党军队撤到台湾省定居。1960年,他在军中广播电台高雄台任编辑、股长,后又任《中国时报》高雄特派记者、正声高雄台副台长等职。此后,长期对家乡的思念与日俱增,浓浓的乡愁,使他开始著书立说,步入了文坛。

1962年,李凤行的第一部散文集《爱与罚》由大方出版社(台湾)出版。从此他一发而不可收,一部部专著接连出版。到1993年,他共出版16部文学专著。其中,散文专著除《爱与罚》外,有《茶事茶话》《陋窗小品》《洪炉小语》《中国民间艺术》《中国诗词故事》《三国与现代》《茶事春秋》《细说开门七件事》《中药传奇》《金圣叹的狂诞》《脊梁挺立人生》《说唱艺术浅说》《十二生肖的传奇》,共14部;另有两部传记著作《郑板桥外传》和《名医外传》。他创作的散文、小说、广播剧本、电影剧本等多次获军队文艺金像奖,并获电影基金会电影剧本奖、纪念黄自音乐作词奖、高雄市文艺奖散文、诗歌等30多种。

李凤行作为一名对中华传统文化有着深厚感情的作家,对当地的传统民间文化的生存状态给予了特别的关注。1980年前后的台湾,“人人都知道今日的‘民俗技艺’已非昔此”(见曾永义著《台湾的民俗技艺》),而逐渐“西化的结果,使社会结构及农村结构产生很大的变化”,“一切象征传统手工的‘尊古法制’几乎成为过去。”(见郭振昌撰《台湾传统手工艺发展小史》)“我们的文化遗产在现代反传统和慕西化的双重打击下,已没有多少剩下来了。”(见余英时撰《培养趣味,提高文化境界》)面对这样的形势,在从事专业工作的学者和有识人士的呼吁下,社会的多个方面和有关主管部门开始了抢救和保护民间文化艺术的行动。李凤行积极响应,在广泛进行田野调查和历史考察的基础上,撰写出《中国民间艺术》一书,1978年6月由出版家文化公司(台湾)出版。这是一本散文集,书中收入描述评书、大鼓书、河南坠子、苏州弹词等29种中国民间艺术的散文26篇,附录为《民间艺术创作范例》,收入中国台湾作者创作的大鼓词、数来宝、太平歌词、莲花落、铁板快书各1篇,相声5段。《中国民间艺术》出版后,在台湾省受到读者广泛好评。

尔后,李凤行的创作在宣传和弘扬中华传统文化方面,有了很明显的倾斜。纵观李凤行的著作,对中国传统文化的记叙,的确占有较大的比例。1976年5月世界文物出版社(台湾)出版的散文集《茶事茶话》,收入关于品茶的散文32篇。1982年12月世界文物出版社(台湾)出版的散文集《茶事春秋》,收入《“茶神”陆羽的传奇》《灵川异水话“茶泉”》等关于中国茶的散文23篇。1984年7月希代书版公司(台湾)出版的散文集《细说开门七件事》,全书从文化角度,对与中国人民生活紧密相连的“柴米油盐酱醋茶”进行细腻的阐述。1985年5月,他的散文集《中药传奇》由世界文物出版社(台湾)出版,在宣传中医药方面,为弘扬华夏传统文化做出了积极的贡献。

李凤行同时又是一位享有盛名的传记文学作家。他的第一部传记文学作品,是1981年11月世界文物出版社出版的《郑板桥外传》。岛内文艺评论家称赞该书“以‘速写’‘特写’交互运用的笔法,写出具有可读性的文章”,“在所采撷运用的资料中,以《郑板桥全集》为最完整的所谓‘第一手资料’”,是一部不可多得的传记文学著作。1984年1月,世界文物出版社(台湾)又出版了他的《名医外传》,该书选录扁鹊、程高、郭玉、张仲景、淳于意、华佗、甘始、董奉、葛仙翁、皇甫谧、陶弘景、孙思邈等12位中国历史上的名医及其轶事,在写作上注重可读性,能够在彰扬中医的同时,兼具阅读的普及化,深受读者喜爱。

另外,李凤行还是一位作词高手,他的歌词创作也颇有成就。1984年,他担任合唱组曲《高雄礼赞》第三部《高港晨光》作词,演出后该合唱曲在台湾岛内获创作一等奖。1986年12月,他作词的合唱歌曲《高雄素描》(二首)收入东大图书公司出版的“乐教文集”第六集《乐团长春》一书。1989年,他作词的合唱歌曲《起来,中国人》收入熊德昕主编的《抗战歌声》(续集)。1990年,他作词的合唱歌曲《杏坛丽日》(孔子纪念歌)受到岛内民众欢迎。1996年,他作词的两首合唱歌曲《木棉花开》和《父母恩深》,前者收入高雄市立文化中心出版的《歌颂高雄》一书,后者收入台湾省中华禅学会编印的《合唱佛歌选辑》。1998年,他作词的合唱歌曲《蝴蝶谷》,成为1998学年度全岛学生音乐比赛指定曲目。另外,他还创作了《无弦琴》《月球与月亮》等歌词。

最后,笔者谨将李凤行创作的歌词《无弦琴》抄录于后,与各位读者“奇文共欣赏”吧:

我有一张琴,无键亦无弦:

弹出喜悦,像是春风送暖,

弹出苦痛,像是秋老黄连,

弹出愤怒,像是夏日雷霆,

弹出哀怨,像是冬夜啼鹃。

我要弹一曲长相思,

心如灵犀,情如春蚕;

任它地老天荒、海枯石烂,

爱如金石意绵绵……

陈建国,笔名陈雪,1956年6月生,河南大学毕业,河南省作家协会会员,汝州市文联原主席。曾任《风穴文艺》《沧桑》《汝州作家》《汝州年鉴》主编。出版著作有《美丽的孤独》《近庖斋韵稿》《红楼轶梦》《报春谣》《映雪集》《汝州方言词典》,史志著述《汝州市志(1989-2000)》《汝州市文学志》《汝州曲剧志》《汝州电影》《汝诗汝画》《汝烟记忆》等,并点校了现存的6部汝州旧志。